Syntropie

Du grec syntropia : aller vers (-tropos) la complexification (syn-) du milieu.

En tant que méthode d'agriculture, il s'agit d'abord d'un changement de paradigme, dont découlent ensuite des pratiques de terrain.

En effet, la syntropie ne repose pas sur des recettes toutes faites, mais sur la compréhension profonde que « nous ne sommes pas les intelligents, nous faisons partie d’un système intelligent. » (Ernst Götsch)

Elle repose sur la succession dans le temps et dans l’espace de plantes de production et de biomasse. C’est une agriculture de processus : plus l’on plante, plus le sol est riche, moins l’on arrose !

La syntropie offre des résultats impressionants dans les zones tropicales depuis plus de 40 ans et est en cours d’expérimentation dans les climats plus tempérés comme la France. Elle a été développée par Ernst Götsch.

Histoire (Ernst Götsch)

Ernst Götsch est un agronome suisse né en 1948. Au fil de ses recherches en génétique végétale, il commence à remettre en question les méthodes agricoles conventionnelles, très dépendantes des produits chimiques de synthèse et des monocultures.

Inspiré par des agriculteurs locaux — Maria et Hans Muller — il démissione et commence à construire les bases de ce qui deviendra un jour l'agriculture syntropique.

En 1982, un propriétaire brésilien qui souhaite investir dans le marché du cacao fait appel à Götsch pour prendre en charge son exploitation. Ernst s’installe avec sa famille dans la ferme située au sud de Bahia. Il a alors près de 500 hectares a sa disposition, mais ceux-ci sont déboisés, lessivés, et couverts de pâturages peu fertiles.

C'est l'occasion parfaite que Götsch attendait pour mettre en pratique ses théories à grande échelle. En seulement 5 ans, il parvient à reboiser 120 hectares, à produire autant de cacao que les fermes installées dans la région de long date, et même à recréer un microclimat de plusieurs degrés plus frais que le climat de la région.

Les étapes suivies lors de ses expérimentations furent les suivantes :

- Observation : Götsch commença par observer les forêts tropicales et les écosystèmes naturels pour comprendre leurs processus de régénération et de symbiose.

- Stade placentaire : Il planta des espèces pionnières (plantes qui se développent rapidement sur des sols dégradés) pour initier un processus de régénération. Ces plantes permirent d'enrichir le sol et à d'améliorer les conditions pour les plantes plus exigeantes.

- Stade secondaire : Götsch introduit ensuite des cultures complémentaires dans un système de couches superposées, où des arbres, des plantes vivaces, des herbes et des légumes coexistaient. Chaque couche de végétation y jouait un rôle spécifique : la couverture du sol pour la rétention d'humidité, les plantes à racines profondes pour l'aération du sol, et les arbres pour fournir de l'ombre et de la matière organique. Il a ainsi permis aux différentes plantes de se succéder naturellement, en mimant les processus de succession écologique des forêts tropicales.

- Itérations : Chaque expérience sur le terrain permis de tirer des enseignements et d'adapter ses pratiques. Götsch ajusta les variétés de plantes et les techniques de culture en fonction des résultats observés.

- Collaboration : Götsch impliqua les communautés locales, les guidant pour mettre en œuvre ces pratiques sur leurs propres terres, favorisant la reproduction de son modèle syntropique à grande échelle.

Le résultat fut — et demeure encore à ce jour — un système agroforestier résilient, une "jungle cultivée" qui non seulement a restauré des terres dégradées, mais également permet une production alimentaire abondante et durable.

Dans les années 90 il donne un nom à la méthode qu’il a perfectionnée : d’abord « agroforesterie de succession », puis « syntropie ».

Le travail de Götsch a influencé de nombreux agroécologistes et permaculteurs. L'agriculture syntropique continue de gagner en popularité à travers le monde, en particulier chez les petits producteurs, mais aussi chez les individus en quête d'autonomie alimentaire.

Bases physiques

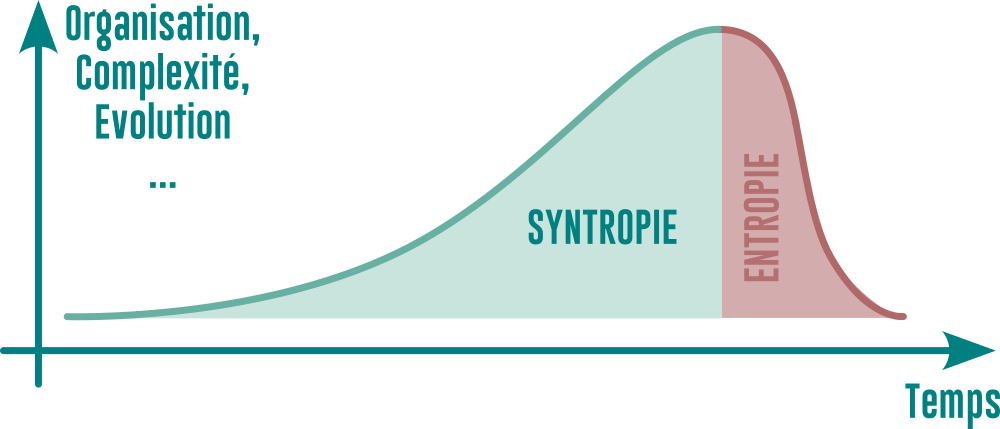

En physique, l'entropie désigne une tendance générale qu'ont la matière, l'énergie et l'information d'aller vers la dégradation.

- De la matière qui se dégrade peut être vue comme du désordre ("chaos")

- De l'énergie qui se dégrade peut être vue comme se dispersant ("chaleur")

- De l'information qui se dégrade résulte en une perte d'information ("bruit")

Pourtant, sur ces 3 plans, le vivant ne semble ne pas suivre cette tendance universelle. En effet, celui-ci :

- Organise la matière (complexité, systèmes... )

- Concentre l'énergie (biomasse, sucres...)

- Créé de l'information (gènes, évolution, apprentissage...)

Le vivant ne s'oppose pourtant pas aux lois de la physique. Ces dynamiques ne sont pas en contradiction avec le second principe de la thermodynamique, qui s'énonce ainsi :

"Dans un système isolé, l'entropie augmente au cours du temps" — 2nd principe de la thermodynamique

En effet, la Terre n'est pas un système totalement isolé. Elle a accès à un flux d'énergie externe : la lumière du Soleil (voir photosynthèse).

Ainsi, le vivant est en mesure de diminuer localement son entropie (donc de s'auto-organiser), bien que l'entropie globale du système solaire augmente effectivement dans ce processus, conformément au second principe.

Cette diminution de l'entropie engendrée par le vivant — entrainant une organisation de la matière, une concentration de l'énergie, et une création d'information — est ce que l'on nomme syntropie.

Le phénomène de syntropie, à l'image du fonctionnement du vivant, se déploie de manière fractale : on l'observe à l'échelle de la planète, mais aussi au sein de tout sous-système composant le vivant.

Heureusement, comme le vivant s'organise en une succession de systèmes, l'entrée en entropie d'un système amorce aussi la syntropie du suivant.

Notons que si l'on comprend aujourd'hui pourquoi la syntropie est physiquement possible, beaucoup de questions demeurent encore sur comment le vivant parvient à la mettre en œuvre. La science de la complexité est en effet une des branches les plus jeunes des sciences modernes, et regorge de questions ouvertes.