Vivant

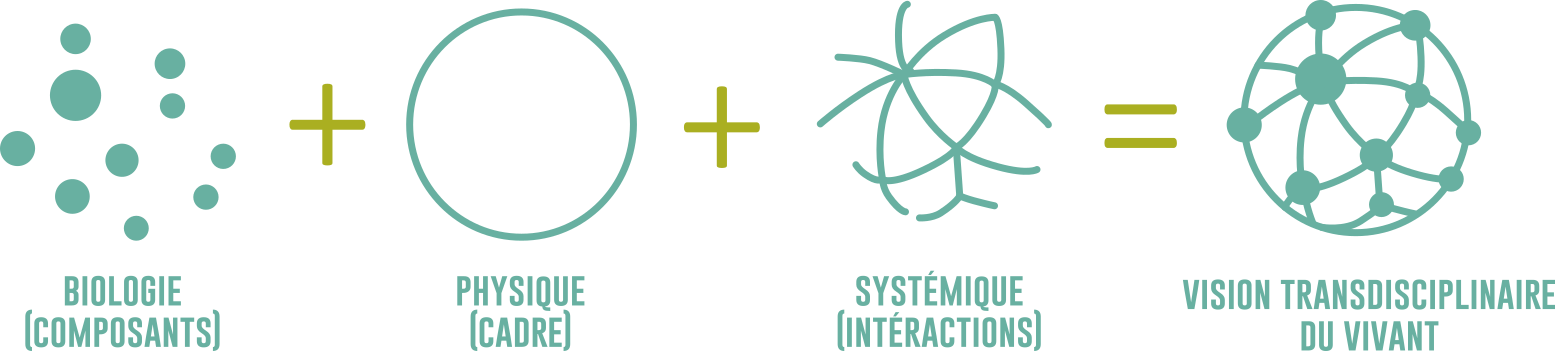

En sciences, il n'existe pas de définition universellement acceptée du vivant. Selon les disciplines et les perspectives, il est abordé de différentes manières, chacune offrant un éclairage spécifique sur certains de ses aspects.

Voici un comparatif des principales approches pour décrire scientifiquement le vivant :

Si l'approche systémique est la plus mise en avant en syntropie, elle ne fait pas pour autant l'impasse sur les autres perspectives. La vision biologique permet une compréhension approfondie des spécificités de certaines plantes et organismes, tandis que la vision physique apporte la notion d'entropie, en miroir de laquelle la Syntropie est construite.

Approche systémique du vivant

En syntropie, on s'intéresse en premier lieu à la manière dont le vivant fait système, c'est à dire aux interactions et aux dynamiques qui le composent — avec comme postulat que cette approche offre une grille de lecture s'appliquant à tous les cas de figure rencontrés sur le terrain.

Exemple de systèmes vivants :

- Une cellule

- Une bactérie

- Un individu d'une espèce (plante, animal...)

- Une forêt

- Un écosystème

De la même manière, on peut voir l'ensemble du vivant comme formant un super-organisme.

Tout ces systèmes vivants peuvent ensuite être étudiés selon 2 plans :

1. Structuration du vivant (Espace)

Complexe (interactions multiples)

Le vivant est constitué d'une infinité de composants en interactions. Cette myriade de relations permet l'émergence de comportements riches et nombreux. C'est la raison pour laquelle le vivant est si difficile à modéliser de façon exhaustive avec des approches purement biologiques ou physiques — précises dans leur champ respectif, mais n'en capturant pas tous les foisonnements.

La complexité justifie à elle seule l'usage d'une approche systémique, et est en vérité le principe fondateur duquel découlent les caractéristiques suivantes de cette liste.

Si, par définition, le propre d'un système complexe est qu'il est difficile d'y dresser des liens de cause à effet clairs, cela ne signifie pas pour autant qu'il est impossible de déceler des grands principes d'où découleront des méthodes de terrain. C'est l'objectif de la syntropie : tirer partie de la complexité en guidant le vivant dans cette voie, sans croire pour autant que la totalité de l'écosystème serait sous notre contrôle.

Interdépendant (interactions bidirectionnelles)

Les relations dans le vivant sont rarement unidirectionnelles. Il s'agit souvent d'interactions réciproques, chaque entité influençant et étant influencée par les autres. Par exemple, les plantes et les pollinisateurs forment une relation d’interdépendance, où chacun bénéficie de l’autre. Cette réciprocité sur le plan structurel donne lieu à de nombreux cycles sur le plan temporel (voir auto-régulation)

Composé (multi-échelles)

Le vivant s’organise sur de multiples échelles, du micro (molécules et cellules) au macro (écosystèmes et biosphère). Cette structuration est souvent fractale, c'est à dire que des dynamiques présentes à une certaines échelle peuvent être observées à d'autres échelles. Par exemple, le système vasculaire d'une feuille rappelle les branchages d'un arbre, qui ressemblent eux-mêmes à certains réseaux de rivières. S'intéresser à une petite partie du vivant (comme par exemple à un jardin syntropique) peut donc nous enseigner des choses sur le vivant dans son ensemble.

Diversifié (multi-qualités)

Non seulement les constituants du vivant sont infiniment nombreux, mais ils sont aussi infiniment diversifiés. Cette diversification s'exprime dans la multitude de fonctions assurées par les entités vivantes (déplacement, reproduction, alimentation...), et dans la grande quantité d'outils différents dont elles disposent (pattes, feuilles, graines, mandibules...)

Comme nous l'enseigne la permaculture, un outil peut avoir plusieurs fonctions, et une fonction peut être remplie par plusieurs outils. Cette redondance fonctionnelle augmente la résilience des systèmes vivants face aux changements et aux perturbations :

- Lorsqu'un organisme disparait, d'autres peuvent prendre sa place pour remplir la même fonction.

- Symétriquement, lorsqu'une fonction n'a plus lieu d'être, les organismes présents peuvent s'adapter aux nouvelles "missions" en vigueur.

A titre de comparaison : Dans un système hyper-spécialisé comme les sociétés humaines modernes (où un outil = une fonction), chaque machine ou ouvrier est dédié à une tâche précise. Conséquences :

- Une panne de la machine (ou une absence de l'ouvrier) rend la tâche impossible.

- Symétriquement, la disparition de la tâche rend la machine obsolète et met l'ouvrier à la porte.

De par sa diversification, le vivant ne se retrouve pas dans ce type d'impasse. Il change et s'adapte.

En syntropie, il ne s'agit pas de dresser une liste exhaustive de toutes les fonctions et outils existants, mais surtout de décider de faire confiance à l'intelligence du vivant pour le laisser déployer, en temps voulu, les bons outils et remplir les bonnes fonctions.

2. Dynamique du vivant (Temps)

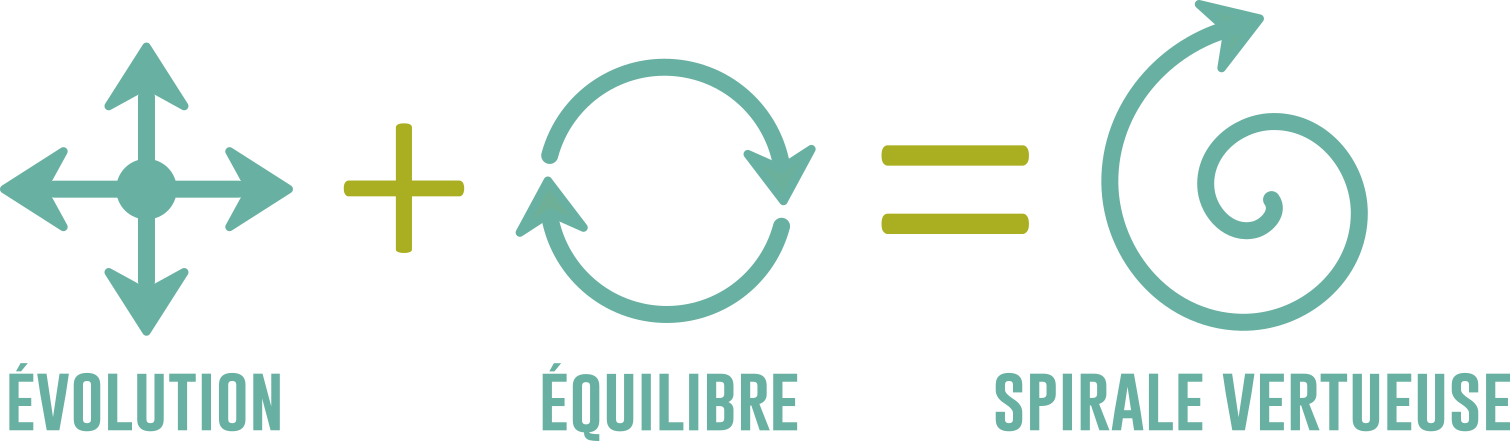

Evoluant (dynamique)

Le vivant est en perpétuelle évolution. Ce processus inclut des notions fondamentales comme l’adaptation et le renouvellement. La mort et l’impermanence jouent également un rôle central, permettant le renouvellement et donc la succession dans les systèmes vivants.

Auto-régulé (équilibré)

De manière complémentaire avec son évolution constante, le vivant tend vers la recherche d'un équilibre dynamique (ou homéostasie). Cet équilibre se manifeste à travers d'innombrables cycles imbriqués, à toutes les échelles (cycle de l'eau, des nutriments, de l'énergie...). Ces cycles permettent au vivant de maintenir sa stabilité tout en s’adaptant aux changements. En terme technique, on dit qu'ils jouent le rôle de boucles de rétroaction : c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes au travers desquels le système agit sur lui-même.

"Le vivant est en recherche constante de l'équilibre de sa propre dynamique" — Anaëlle Thery

Conclusions pour la syntropie

A partir de ces considérations relativement théoriques, on peut tirer deux principes directeurs utiles en syntropie :

- La complexité spatiale du vivant peut être vue comme une forme intelligente de coopération à toutes les échelles.

- L'évolution temporelle du vivant peut être vue comme un cheminement vers une recherche d'abondance toujours croissante.

D'où ce postulat central en syntropie :

🍀Notion clé :

Toutes les notions clés

Le vivant coopère en permanence vers toujours plus d'abondance.

Cette lecture des situations ouvre une perspective nouvelle sur la manière d'appréhender la nature, et notre rapport avec elle:

- Les "mauvaises herbes" et autre espèces "invasives" n'existent pas. Les plantes qui poussent spontanément quelque part n'y sont pas apparues par hasard, et y remplissent un rôle.

"La plante que l'on combat le plus dans un milieu est souvent celle qui vient guérir la problématique" — Ernst Götsch

- Les "ravageurs" ne sont pas les ennemis d'un écosystème. Ils sont le signe qu'un déséquilibre est en cours, et que le vivant tente de le corriger pour repartir vers l'abondance.

- Si la prédation est une compétition à l'échelle individuelle, il s'agit de malgré tout d'une coopération entre deux organismes au profit du vivant dans sa globalité.

- Le vivant n'a pas besoin d'être forcé vers l'abondance. C'est sa trajectoire spontanée, en tant qu'être humain nous pouvons laisser faire cette dynamique ou lui proposer des leviers après la destruction d'un système (ré-ensauvagement)

Nous ne pouvons en aucun cas "protégé, produire et gérer" les systèmes vivants qui nous composent et qui nous ont crées en tant qu'être biologique.

- Quand on "élimine" du vivant en syntropie, c'est uniquement pour donner place à encore plus de vivant (voir perturbation). On participe ainsi à la coopération vers l'abondance.

"Si je fais un travail fatiguant pour corriger ce qui me semble être un problème, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris" — Adage d'un jardinier néo-zélandais