Vivant

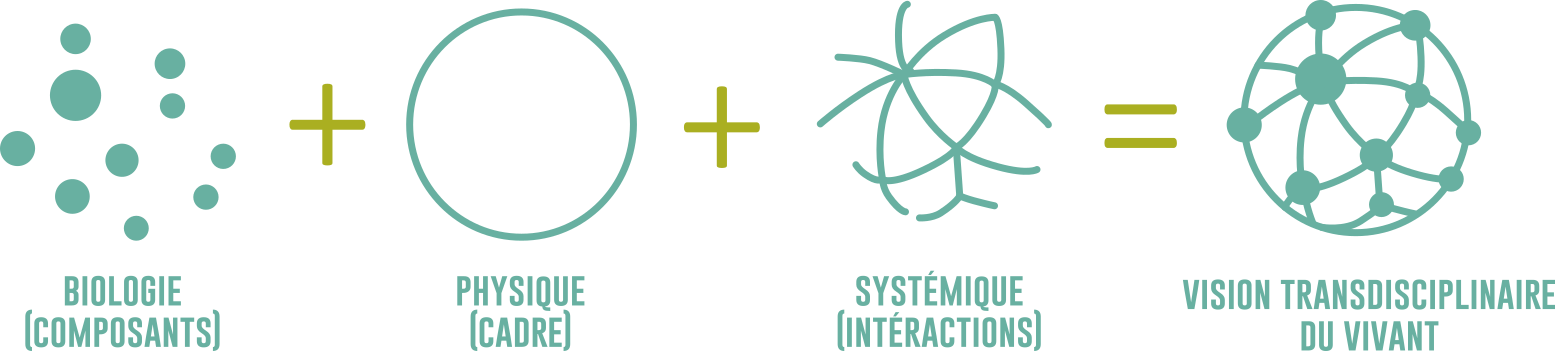

En sciences, il n'existe pas de définition universellement acceptée du vivant. Selon les disciplines et les perspectives, il est abordé de différentes manières, chacune offrant un éclairage spécifique sur certains de ses aspects.

Voici un comparatif des principales approches :

Si l'approche systémique est la plus mise en avant dans la Syntropie, elle ne fait pas pour autant l'impasse sur les autres approches. La vision biologique permet une compréhension approfondie des spécificités de certaines plantes et organismes, tandis que la vision physique apporte la notion d'entropie, en miroir de laquelle la Syntropie est construite.

Approche systémique du vivant

En Syntropie, on s'intéresse à la manière dont le vivant fait système, c'est à dire aux interactions et aux dynamiques qui le composent — avec comme postulat que cette approche offre une grille de lecture générale s'appliquant à tous les cas de figure rencontrés sur le terrain.

Si on accepte de voir l'ensemble vivant comme un super-organisme, ce système peut être étudié selon 2 plan :

- Plan spatial : sa structuration

- Plan temporel : sa dynamique

Structuration du vivant

Le vivant est :

Complexe (interactions multiples)

Le vivant est constitué d'une infinité de composants en interactions. Cette myriade de relations permet l'émergence de comportements riches et nombreux. C'est la raison pour laquelle le vivant est si difficile à modéliser de façon exhaustive avec des approches purement biologiques ou physiques — précises dans leur champ respectif, mais n'en capturant pas tous les foisonnements.

La complexité justifie à elle seule l'usage d'une approche systémique, et est en vérité le principe fondateur duquel découlent les caractéristiques suivantes de cette liste.

Interdépendant (interactions bidirectionnelles)

Les relations dans le vivant sont rarement unidirectionnelles. Il s'agit souvent d'interactions réciproques, chaque entité influençant et étant influencée par les autres. Par exemple, les plantes et les pollinisateurs forment une relation d’interdépendance, où chacun bénéficie de l’autre.

Composé (multi-échelles)

Le vivant s’organise sur de multiples échelles, du micro (molécules et cellules) au macro (écosystèmes et biosphère). Cette structuration est souvent fractale, c'est à dire que des dynamiques présentes à une certaines échelle peuvent être observées à d'autres échelles. Par exemple, le système vasculaire d'une feuille rappelle les branchages d'un arbre, qui ressemblent eux-mêmes à certains réseaux de rivières. S'intéresser à une petite partie du vivant (comme par exemple à un jardin syntropique) peut donc nous enseigner des choses sur le vivant dans son ensemble.

Diversifié (multi-qualités)

Non seulement les constituants du vivant sont infiniment nombreux, mais ils sont aussi infiniment diversifiés. Cette diversification s'exprime dans la multitude de fonctions assurés par le entités vivantes (déplacement, reproduction, alimentation...), et dans la grande quantité d'outils différents dont elles disposent (pattes, feuilles, graines, mandibules...)

Comme nous l'enseigne la permaculture, un outil peut avoir plusieurs fonctions, et une fonction peut être remplie par plusieurs outils. Cette redondance fonctionnelle augmente la résilience des systèmes vivants face aux perturbations.

Dynamique du vivant

Les notions temporelles du vivant soulignent son caractère dynamique, évolutif et cyclique. Le vivant n’est jamais statique ; il évolue constamment en réponse à son environnement et aux contraintes internes.

Evolutif

Le vivant est en perpétuelle évolution. Ce processus inclut des notions fondamentales comme l’adaptation, l’évolution et le renouvellement. La mort et l’impermanence jouent également un rôle central, permettant le renouvellement et donc la régénération des systèmes vivants.

Homéostatique (cherchant l’équilibre)

Malgré son évolution constante, le vivant tend vers un équilibre dynamique. Cet équilibre se manifeste à travers d'innombrables cycles imbriqués, à toutes les échelles (cycle de l'eau, des nutriments, de l'énergie...). Ces cycles permettent au vivant de maintenir sa stabilité tout en s’adaptant aux changements. En terme technique, on dit qu'ils jouent le rôle de boucles de rétroaction.